文/王海珍

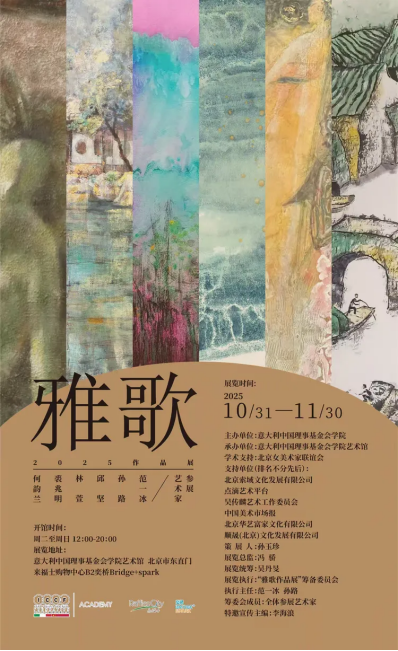

秋末冬初,北京漫山遍野的银杏叶最为绚烂的季节里,《雅歌》六人展在东直门来福士低调启幕,没有大张旗鼓的喧哗,只有一场又一场的特色沙龙,走心交流。

序曲

当观者将目光聚焦画作,并通过每一位艺术家的自述与导览,了解作品背后的故事,六人展中内蕴的精神脉络隐隐约约显现出来——这并非一条通往世俗成功的花径,而是一条向内探索的幽深小路。

一如佛罗斯特的诗歌中的那句话:“一片树林里分出两条路,而我选了人迹更少的一条,从此决定了我一生的道路。”

是的,在六位艺术家的艺术旅途中,她们都选择了一条忠于自己内心的路,在这个追求即时回响的时代,她们选择了一条“人迹更少的路”——无需向外索取认可,而是向内探索心灵的深度。

她们的作品,汇聚在一起,成为了映照彼此的湖水,在微波粼粼中,点点阳光下,能看见彼此在孤独中依然保持探寻的勇气,也看见了彼此在多重身份的责任中依然寻找着艺术的无限自由。

在这六位艺术家的作品中,能看见一种独特的女性思考方式——极致的坚韧与柔软,如水流般滔滔流过画面,漫卷着冲刷着,她们亦在时间里打磨着自我。

咏叹

何韵兰这次带来了多幅2025年新作,她画布上纯净的色彩,不是未经世事的单纯,而是穿越复杂后的澄明。这种天真带着九十年的沧桑——她见过战火,历尽颠沛变迁,却在创作中主动选择了保持对世界最初的惊奇。

当绝大多数艺术家在岁月中不断累积技巧与风格时,她却在做减法——她卸下了“艺术家”的身份,让画笔回归到最本真的状态。这份天真是生命巅峰达成的一种超越——最丰富的体验最终呈现为最纯粹的形式。

《玛尼石》中的张力与神性,似乎又在昭示着九十岁的艺术探索还有着无限可能。

何韵兰《万物皆有灵》(玛尼的信仰)75X50cm 纸本彩墨综合 2025年

年逾八旬的裘兆明有着童年战火奔逃惊惶,更有着对父辈肩扛民族大义的钦敬。童年的战争记忆不可能不在心灵中投下暗影,但难能可贵的是,她没有让创伤直接宣泄在画布上,而是将其转化为对生命深沉的凝视。这种转化需要极大的精神力量——不是遗忘,而是将苦痛的记忆升华为对美的追寻。

这也使得她的艺术实践呈现出一种独特的美学路径。她的创作是个人经历和生命经验的自然流淌。从云南东川的红土到安徽山丘的晒秋,从湘西草垛到绍兴酒坛,这些地理坐标不仅是创作题材,更是记忆的载体与情感的容器。

火车上的一瞥,童年的老屋,这些对日常生活的诗意与温暖,构成了她作品中独特的色彩。她的作品从来不是客观再现,而是她的情感记忆:只有打动她的她才会画。温柔的性情中隐藏着不容置疑的坚持。在她笔下,晒秋的农事、纤夫的劳作都有了别样的内涵。她的作品也在告诉人们:创作的最高境界,是让技法消失在感受的真诚表达中。

裘兆明《花门》49cm×49cm 纸本设色 2024年

林萱的作品中有一种梦幻般的宁静,仿若大提琴的低吟,婉转幽深。童年在文革期间度过,那段经历不可避免地参与塑造着她的心灵——是种子在石头的挤压中也要探出头来昂扬向上的坚韧力量,是对美好与温暖有着强烈的渴望,是对生命有着永不枯竭的爱——她在大洋彼岸持续以艺术为密钥打量着世界,也在持续深入探索着自我。

那些年,她走过西方很多瑰丽的风景,却在在每一次被惊艳时,不知不觉间,会想起寻故土的影子。距离家乡越远,越是思恋家乡,无论走出去多远,她依然还是那个站在乐山大佛前仰望的小女孩,所以,她的画笔承载着跨越重洋的乡愁,她的画布上漫布着东方的根脉。

她将东方美学的意境与西方绘画的语言熔铸成独特的视觉诗篇。那片樱花树下的宁静,江上氤氲的云气,以及充满力量感的野花,既有着中国水墨的灵动,又融入了西方的光影变化,那些激烈的饱满的情绪在一遍又一遍的涂抹中复归于平静,她是那么享受与色彩相处的时间,一幅无锡的美丽庭院,她可以画一年半,她将自己全然融入,物我两忘,人与作品合二为一,那是心灵至高的幸福。

林萱的系列画作也证明着,文化的根不会因远行而消逝,反而在对比中愈发清晰。那些童年记忆里的山水,在经历异域文化的洗礼后,呈现出更为丰富的层次——每一笔都是她内心深处炙热的情感,她以无限的温柔与美好去拥抱小时候的自己与她的故乡,以无限的爱去拥抱这世间。

林萱《东方花园》组画,90x120cm 油画布 丙烯 2017年

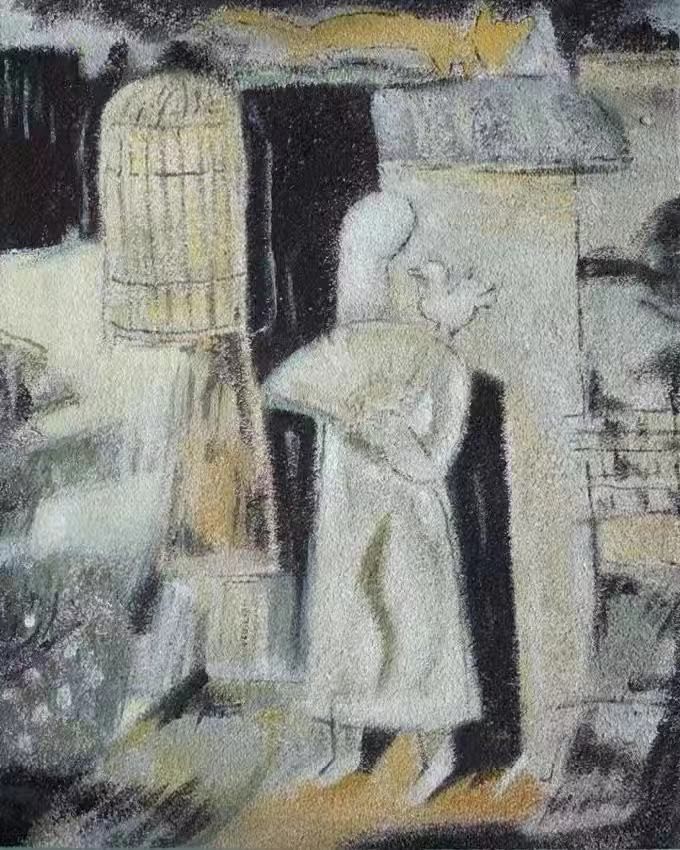

邱坚的作品中有一种神性,亦有一种静气。她此次展出的作品画幅都不大,但方寸间有乾坤,老北京胡同里的一瞥,仿佛能听见鸽哨声,一个人的背影能透出深阔的寂静。

她的画作在材质与意象之间构建了独特的视觉韵律。那些用锯末营造的哑光肌理,在画布表面形成细微的凹凸,仿佛岁月在物体表面留下的天然包浆。这种质感与她描绘的老北京胡同形成了奇妙呼应,砖石的磨损、光影的流转,都在她创造的肌理中获得了一种可触可感的真实性。

她的色彩运用呈现出含蓄的张力。那些灰调中隐约透出的暖色,如同老照片中泛出的时光印记。她笔下常有留白,胡同总在画面边缘悄然隐去,人物的背影常常被处理成简练的剪影。这种不完整的完整,赋予了作品某种未竟的诗意——观者的想象自然地被邀请进入画面,共同完成最终的审美体验。

她作品中弥漫的神性并非出于宗教,而是她对美学的致敬——作为大学教授,她曾前往埃及访学,在面对神秘的金字塔时,她感受到了一种神秘,一种永恒。那些穿越时空的力量常常能打动她,她也会为日常生活的碎片而感动。

邱坚的艺术创作方向以漆画为主,近年来,她开始涉足油画,她将漆画的工艺智慧创造性地转化到油画创作中,不变的是那份隽永的厚重感。她的作品最终形成了一种独特的视觉语法:以最朴素的材料,最平凡的题材,构建出最具持久感染力的艺术表达。这种表达不需要宏大的叙事支撑,它在每一个细微处自然生长,安静却充满生命力。

邱坚《听鹦》

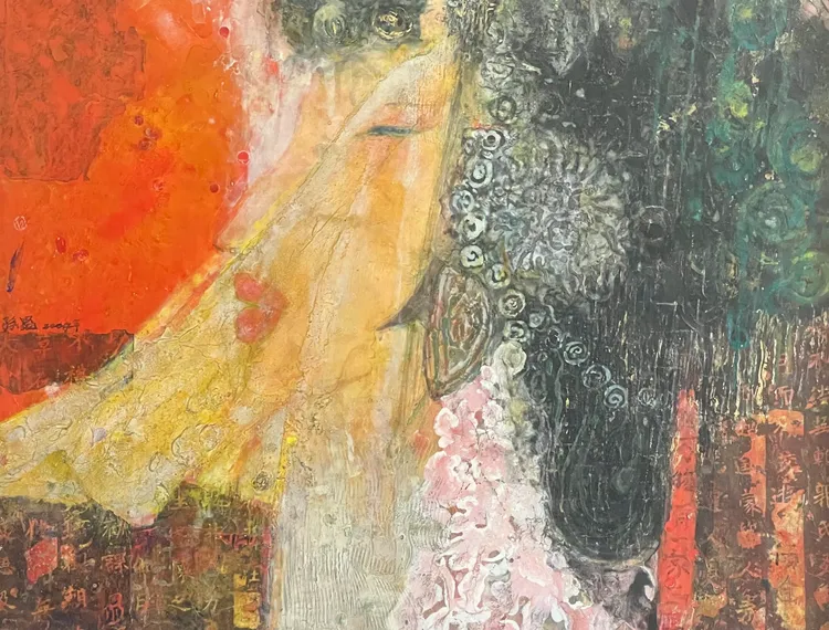

出生于艺术世家的孙路,从中央戏剧学院一路画到巴黎,看似一帆风顺,一路坦途,不愿走寻常路的她选择了坦培拉技法作为她一生的艺术归宿。

她沉迷于坦培拉中的生命感与不确定性。鸡蛋与色粉的每一次相遇,都会在画布上留下不可预料的印记,如同生命中无法复制的瞬间。孙路在调配颜料时,也接受着这种不确定性——就像女性在成长中学会与命运带来的偶然性共处。她接受着世事的无常,又以勇敢之姿悦纳一切美好馈赠。

她不断地探索着自己的叙事方式,从早期的京剧头饰到后来女性朦胧的眼神再至远方的风景。她在一遍又一遍的涂抹中沉淀下来——每一层颜料都需要自然的凝固周期,要慢慢等,在等待中,经过层层叠加的画面会随着岁月渐渐产生微妙变化,这种不可预测恰如女性的生命轨迹:既要经历每个阶段的完整周期,又要承受时间的痕迹。

坦培拉创作中反复涂抹、等待、修正的过程,呼应着女性的成长历程。经过数十遍的层层罩染,最终呈现出的温润光泽,不正是每一个女性蜕变成长的必经之路吗?

喜欢笑,喜欢敞开自己的孙路也在画布前越来越自由,她可以把土豆皮,葱叶子与威尼斯面具融为一体,她有不拘一格去尝试的勇气,在限制中寻找自由的灵动。

她在面对坦培拉时已经练就了强韧的耐心,需要等待干透的间歇和反复调整的薄层,都似乎是一种隐喻,成长需要时间,种种体悟,总是在经历漫长的酝酿后,自然发生。最终会获得一种超越时间的静谧。

孙路《青衣》65X80cm 坦培拉 2008年

范一冰这次展览的作品都是她近一年来为画展创作的新作品,作为女性艺术家,平时也离不开繁琐的家务,于是,上演了一场洗碗布与颜料相遇的惊艳大戏。

这是有隐喻有张力的一幕,家务的重复劳作,与艺术的自由创造,这看似矛盾的状态在同一块布上共存时,反而呈现出真实的女性艺术家生存图景,尽管在各种身份间穿梭,却从未放弃表达自我的渴望。原来家务琐事,在艺术家眼中可以成为创作的契机。范一冰有一颗在平凡的生活质地中发现美的眼睛。

另一重张力发生在范一冰以南阳汉砖为灵感的系列女性作品中,汉代石刻的雄浑气度与她笔下“撑天撑地”的女性形象遥相呼应。在以男性叙事为主导的千年前的时空下,女性的大爱与力量感蓬勃而出。

这种跨越时空的连接性和洗碗布系列作品共处一个空间之时,又形成了更深层的时间张力——这是跨越了两千年的对视啊。

范一冰沉浸在这种探索的喜悦中,她期待着用更日常的方式更多的材料去呈现她内心江河般的力量,当一个人的内在全然自由全然放松时,一切组合都有了新意。

范一冰《彩色之园》彩墨 127x57cm 2025年

和鸣

历时一个月的展览即将落幕,北京已经正式进入寒冬,《雅歌》的空灵与悠远还在回荡着,她们的故事还在继续——她们每个人的足迹都是独特的,却又在深处相连。她们接纳着岁月的流逝,又保持着向前探寻的好奇。

一如策展人孙玉珍所言:在《雅歌》展览中,各具特色的六位艺术家们在追寻艺术的道路上融合在一起。这也体现了女性独立精神的一种可能:她们在传统与现代、东方与西方、家庭与自我之间,构建起属于自己的坐标系。在这个体系里,矛盾不再只是需要解决的问题,而是创造的源泉。

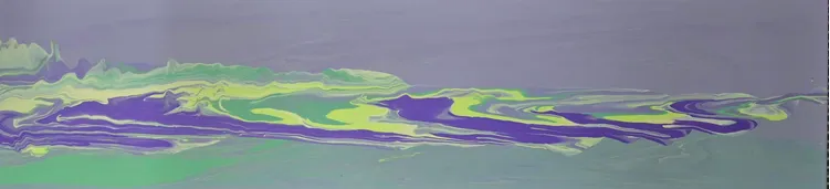

孙玉珍《爱.融合》丙烯组画 120Ⅹ30cm 2025年10月

藉由艺术,艺术家们去认识自己认识世界。她们的作品,也在不知不觉间,重塑着人们感知世界的方式。她们也用一生的经历诠释着,真正的辽阔不在远方,而在每个灵魂坚持成为自己的勇气中。

展览主题:雅歌-何韵兰 裘兆明 林萱 邱坚 孙路 范一冰2025作品展

主办单位 意大利中国理事基金会学院

承办单位 意大利中国理事基金会学院艺术馆

学术支持 北京女美术家联谊会

支持单位(排名不分先后)

北京索域文化发展有限公司 点滴艺术平台 吴传麟艺术工作委员会 中国美术市场报 北京华艺富家文化有限公司 顺晟(北京)文化发展有限公司

展览执行 “雅歌作品展”筹备委员会

策展人|孙玉珍

展览总监|冯骄

展览统筹|吴丹旻

执行主任|范一冰孙路

筹委会成员|全体参展艺术家

特邀宣传主编|李海浪 浦科研

展览时间 2025年10月31日-11月30日 12:00-20:00

周一闭馆

展览地点 意大利中国理事基金会学院艺术馆