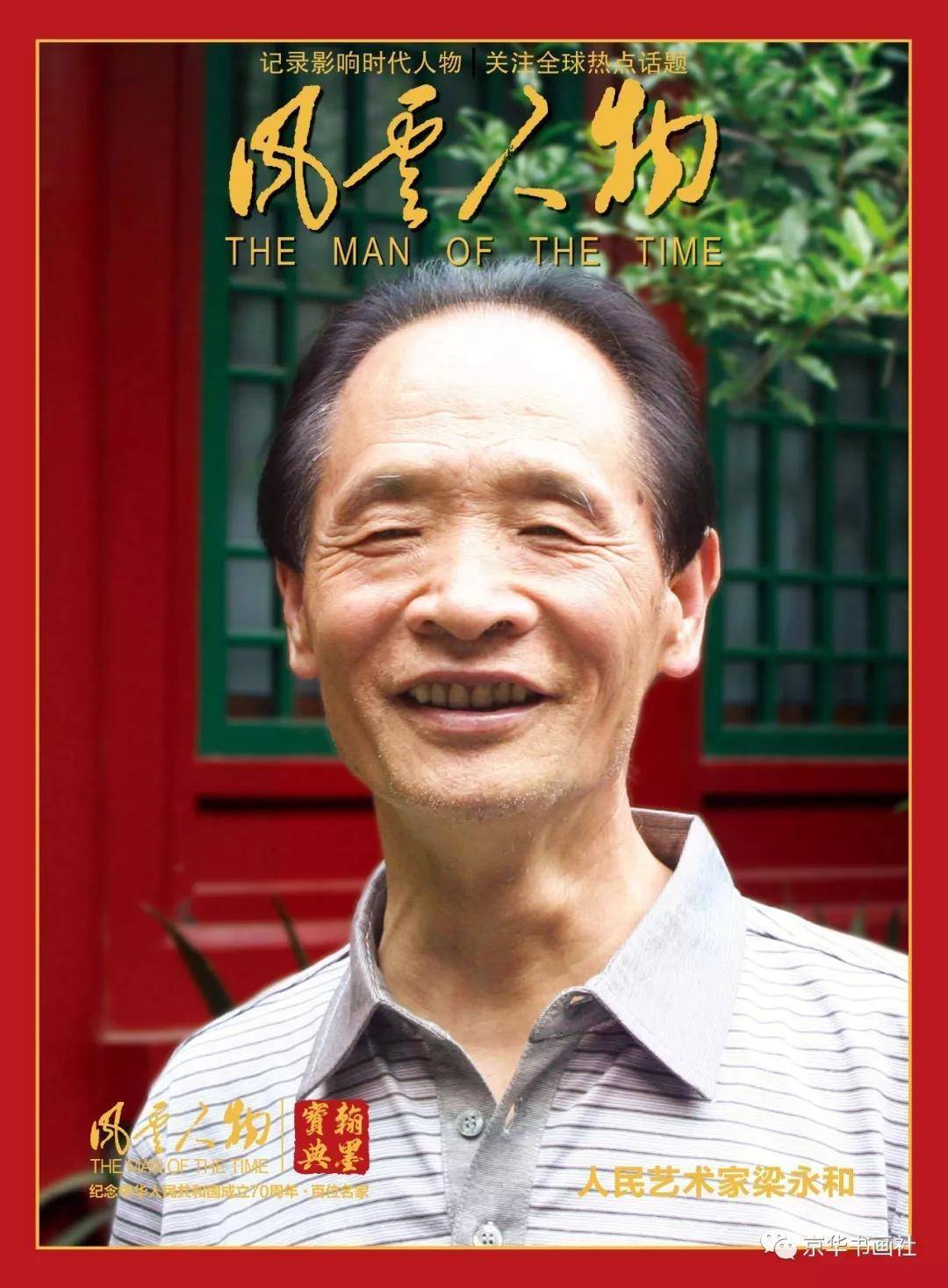

在中国当代水墨艺术版图中,梁永和以其对传统笔墨的创造性转化与对人文精神的深度诠释,构建起独树一帜的艺术世界。从《红楼梦金陵十二钗》中形神兼备的仕女,到《万紫千红》里盛放的盛世繁花,从《秋荷》中蕴含的生命哲思,到《硕果累累》展现的当代张力,他的每一幅代表作品都是传统美学与当代思想的碰撞融合。这些作品不仅承载着中华优秀传统文化的基因,更注入了对时代、社会与人性的深刻思考,成为中国水墨艺术走向国际舞台的重要文化符号,也为当代艺术如何“守正创新”提供了经典范式。

一、红楼系列:从文学经典到水墨生命的创造性转化

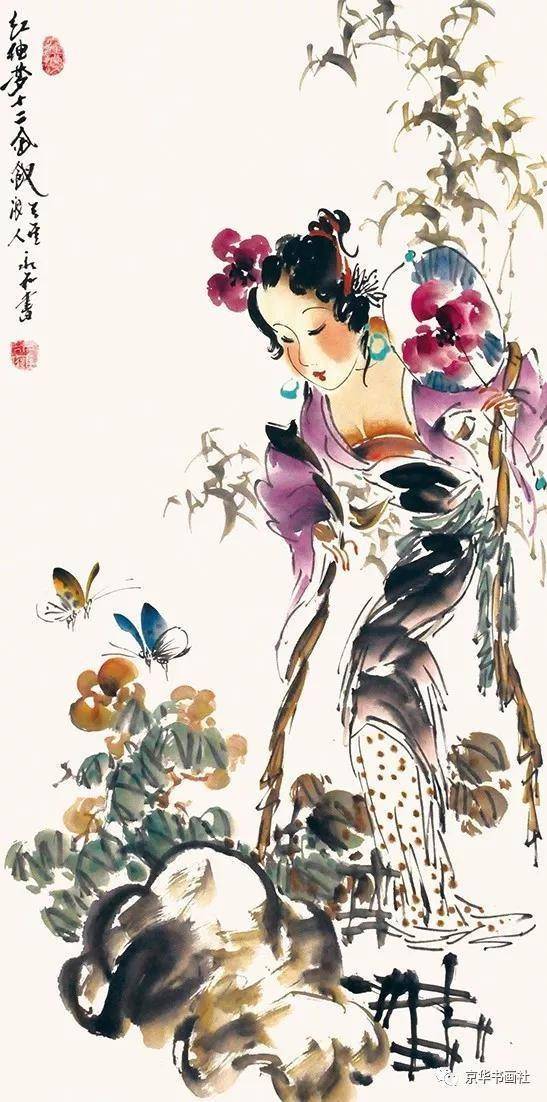

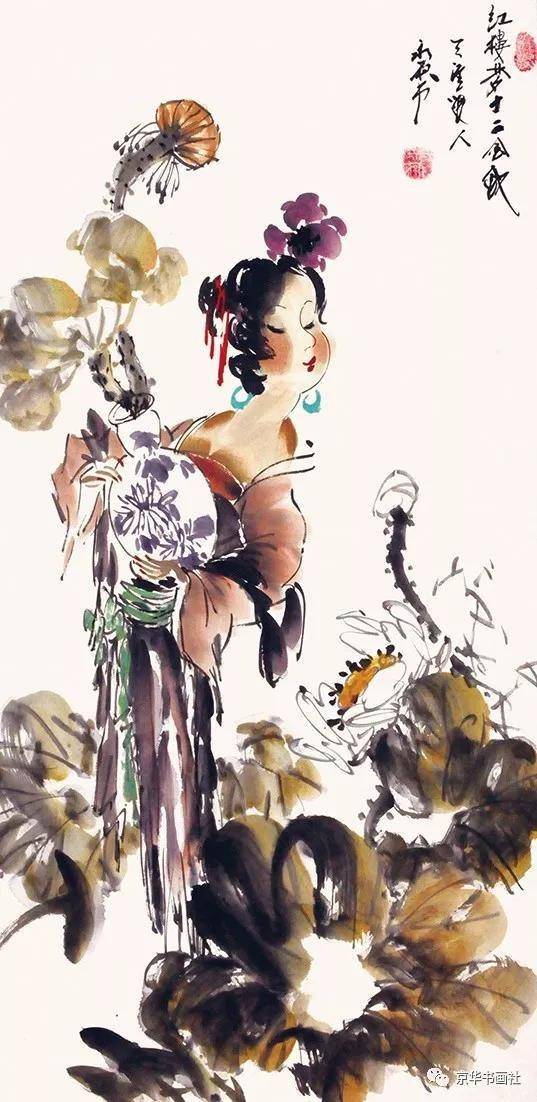

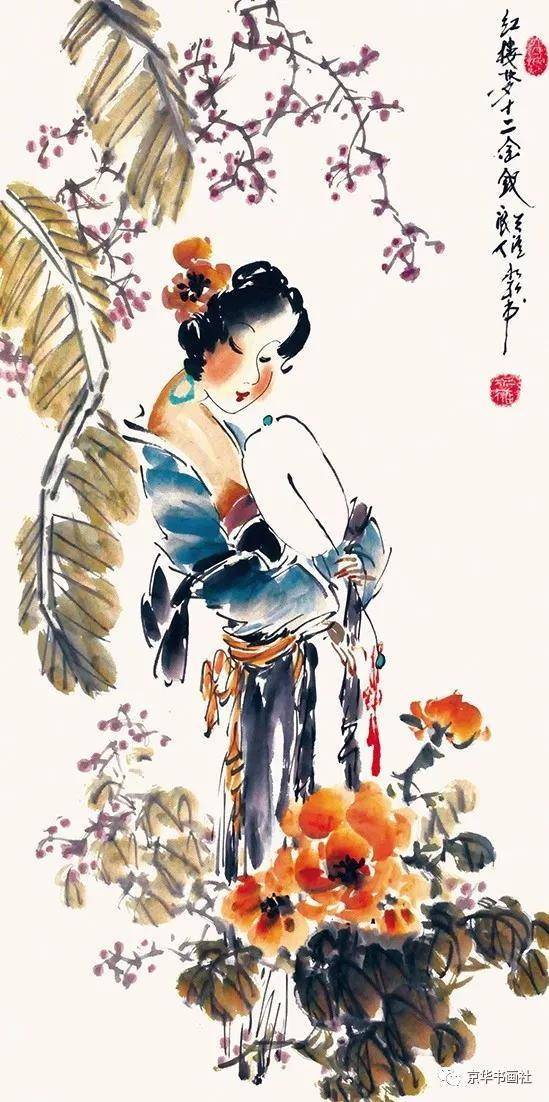

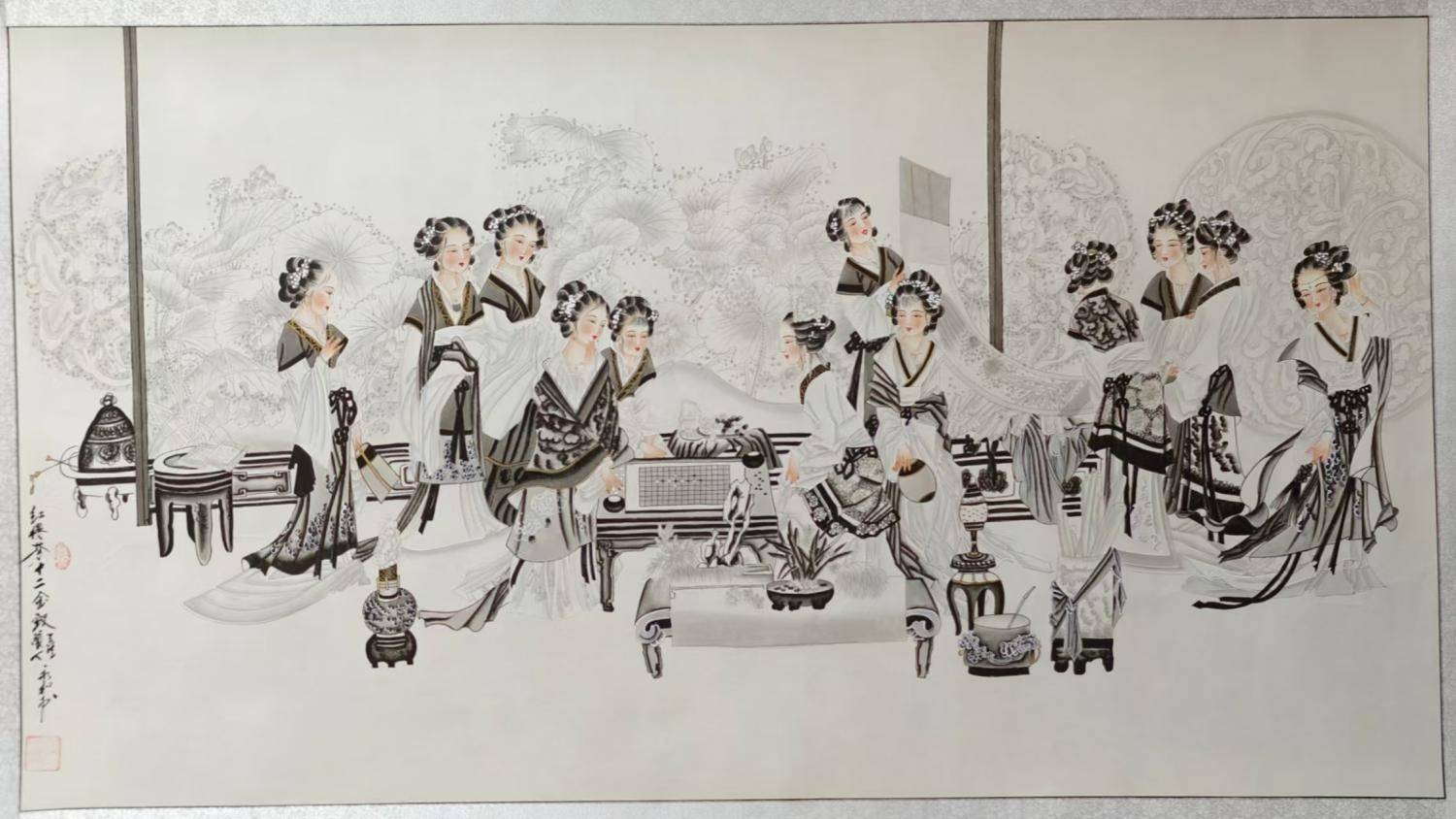

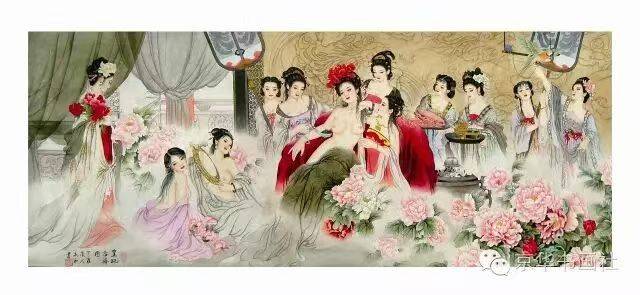

《红楼梦金陵十二钗》与《红楼梦中人》是梁永和艺术生涯中最具代表性的作品系列,也是他将文学经典转化为视觉艺术的巅峰之作。这两组作品以《红楼梦》为文化母体,却跳出“文学图解”的桎梏,通过独特的水墨语言,让金陵十二钗从书页中走出,成为拥有独立情感与精神内核的艺术形象,实现了“以墨读红楼,以画传精神”的艺术突破。

在《红楼梦金陵十二钗》中,梁永和以工笔技法为基础,融入独创的“没骨重彩”手法,让人物形象兼具细腻质感与灵动气韵。他笔下的黛玉,身着青灰色衣衫,衣纹以淡墨细描,线条如流水般婉转却暗含紧绷张力,恰如其“孤高自许、目下无尘”的性格;眉间一点淡愁,无需过多渲染,却能让观者瞬间读懂“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜”的悲戚。宝钗则以暖色调为主,米白衬底搭配淡粉衣衫,天然矿物颜料勾勒的衣饰暗纹,既显大家闺秀的端庄,又藏“任是无情也动人”的复杂心性。值得注意的是,梁永和打破了传统仕女画“丰腴肥硕”或“纤巧瘦弱”的审美定式,他笔下的十二钗身形比例贴合当代审美,却又保留古典韵味——黛玉修长却不纤弱,传递文人风骨;探春肩线略宽,凸显“才自清明志自高”的干练;湘云脸型圆润,尽显天真烂漫。这种对人物形象的重塑,让古典仕女摆脱了“距离感”,成为“可交谈、可亲近”的鲜活个体,正如美术评论家陈醉所言:“梁永和的红楼人物‘轻盈飘逸,笑语如闻’,他抓住的不是人物的皮囊,而是灵魂的颤动。”

《红楼梦中人》系列则转向写意风格,梁永和以“以形写神”为核心,用简练笔墨捕捉人物最本质的精神特质。他画熙凤,仅用几笔阔达线条勾勒身形,墨色浓淡对比强烈,眉眼间以重墨点染,既显其“粉面含春威不露”的精明,又藏权力场中的疲惫;画妙玉,以淡墨渲染竹林背景,人物身着素白僧衣,笔墨简洁却气场清冷,完美诠释“欲洁何曾洁”的矛盾心境。在人物刻画细节上,梁永和形成了极具辨识度的“三笔定形”技法:一笔从眉峰至鼻梁的线条定风骨,一笔断弧线绘眉眼柔情,一笔下颌轮廓显脸型,最后以两点朱红点出嘴唇,简约却精准传神。这种技法在《红楼梦中人·湘云醉卧》中尤为明显,仅寥寥数笔,便将湘云醉卧芍药丛的憨态、嘴角流露的笑意刻画得淋漓尽致,笔墨间充满生活气息与生命活力。

更精妙的是,梁永和通过“环境叙事”构建了完整的红楼意境。他不孤立刻画人物,而是将其置于大观园的生态中:黛玉葬花时,假山的嶙峋与落花的柔美形成对比,烘托出“质本洁来还洁去”的气节;宝钗扑蝶时,彩蝶的灵动与芭蕉叶的舒展相映,传递出青春的鲜活;妙玉烹茶时,茶具的素雅与竹林的清幽交融,凸显其“欲洁何曾洁”的矛盾。在《红楼梦十二金钗·群芳夜宴》中,他以环形构图将十二钗围坐一堂,墨色从中心向外渐次变淡,烛光的暖黄与衣饰的色彩相互渗透,既展现了宴会的热闹,又暗藏“盛极而衰”的隐喻——这种“人物+环境+隐喻”的三重叙事,让单幅作品成为一个微型的红楼世界,观者仿佛能听见她们的笑语,感受到她们的悲欢。也正因如此,该系列不仅被“股神”沃伦·巴菲特收藏,更在澳大利亚墨尔本澳华历史博物馆展出时,被当地评论家评价为“让西方观众读懂了东方的审美意境”,实现了跨文化的情感共鸣。

在人物形象的塑造上,梁永和还巧妙运用“适度变形”手法,为传统仕女画注入当代活力。为了强化人物性格,他会根据人物的精神特质,对肢体形态进行适度剪裁与夸张:拉长黛玉的脖颈以突出其孤傲,加宽熙凤的眉眼间距以强化其精明,缩短湘云的脸型以凸显其天真。这种变形并非脱离现实的臆造,而是基于人物性格的艺术提炼,正如他在创作谈中所说:“变形是为了让人物的性格更‘跳脱’,让观者一眼就能抓住他们最本质的特质。”这种对人物精神内核的精准把握,让他的红楼系列超越了一般的肖像创作,成为对人性、命运与时代的深刻思考。

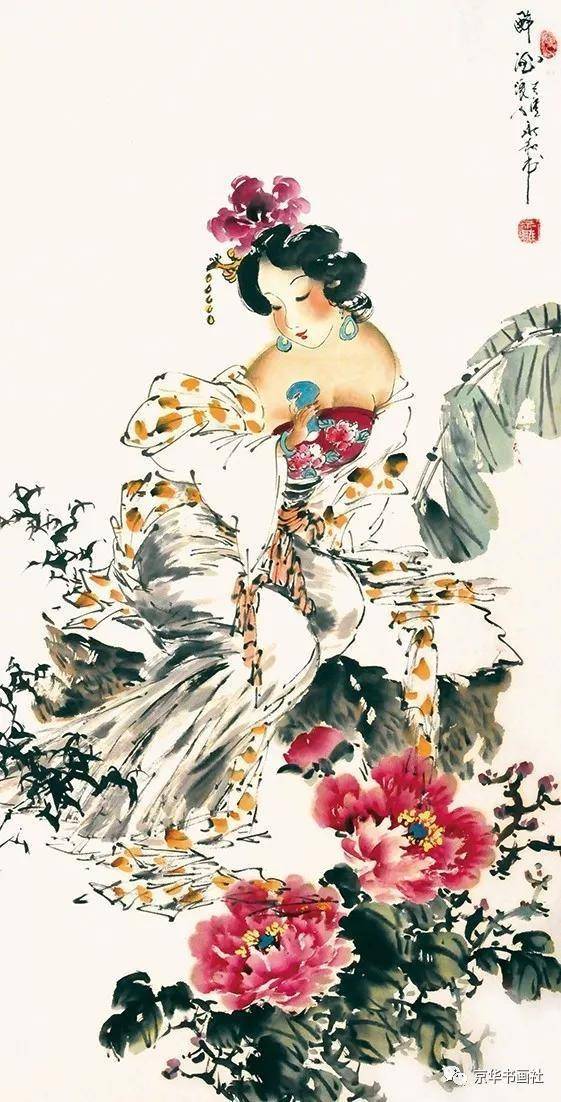

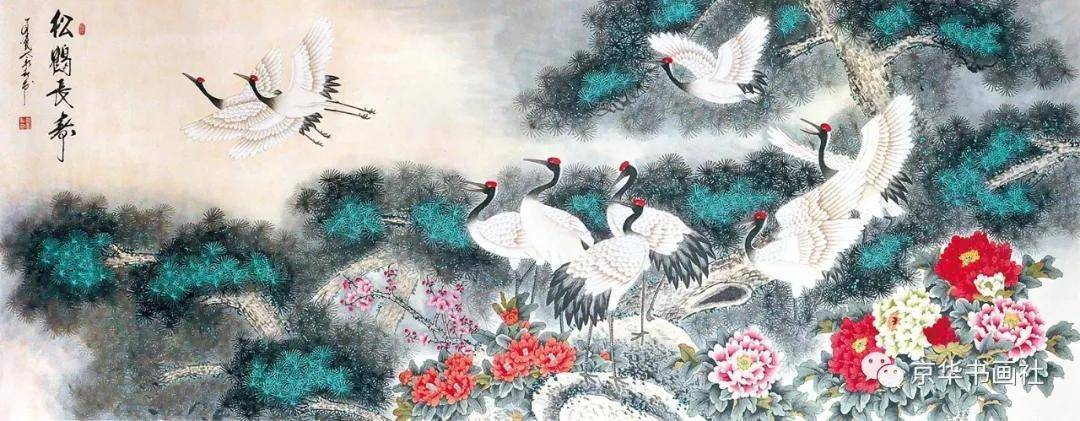

二、《万紫千红》:盛世意象与文化自信的视觉表达

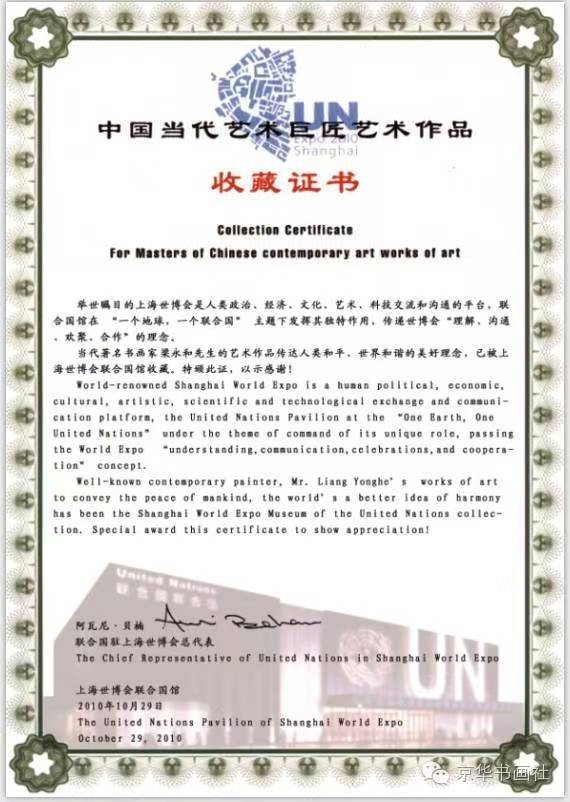

《万紫千红》是梁永和工笔花鸟作品的巅峰之作,这幅作品不仅多次作为国礼赠送外国政要,更在2010年上海世博会期间先后亮相主题馆与联合国馆,最终被联合国收藏并悬挂于秘书长潘基文办公室,成为中国文化“走出去”的重要象征。这幅作品以繁花盛开的景象为核心,却并非简单的自然描摹,而是通过精湛的笔墨技法与深刻的文化寓意,传递出对盛世华章的赞颂与对文化自信的彰显,堪称“当代工笔花鸟的盛世宣言”。

万紫千红

在技法层面,《万紫千红》集中体现了梁永和对工笔花鸟技法的革新与突破。他以“没骨重彩”为基础,将天然矿物颜料与水墨进行深度融合,甚至亲自研发颜料——用樱桃汁液调制浅红,以食盐控制色彩晕染边界,朱砂与石绿按特定比例搭配出兼具厚重感与通透感的色调。画面中的牡丹,花瓣以多层晕染技法绘制,从边缘的淡粉到中心的浓红,色彩过渡自然细腻,既保留了没骨画“色不碍墨、墨不掩色”的精髓,又让花朵拥有了立体质感;叶片则以浓墨勾勒轮廓,再以淡绿、深绿分层渲染,叶脉清晰可见,尽显生机活力。除了牡丹,画面中还融入了杜鹃、月季、海棠等数十种花卉,每种花卉的形态、色彩、质感都各不相同,却在整体构图中和谐统一,形成“万紫千红总是春”的繁盛景象。这种对细节的极致追求,让作品既有工笔的“精”,又有写意的“气”,打破了传统工笔花鸟“重形轻质”的局限。

从文化寓意来看,《万紫千红》承载着丰富的象征意义。在中国传统文化中,牡丹象征富贵吉祥,杜鹃代表思乡之情,月季寓意四季平安,梁永和将这些花卉汇聚于一幅作品中,既传递出对美好生活的向往,又暗含对中华文化多样性的赞颂。更重要的是,这幅作品创作于中国经济快速发展、文化影响力不断提升的时期,“万紫千红”的景象恰是中国盛世华章的视觉隐喻——它不仅是对自然之美的描绘,更是对国家发展、文化繁荣的赞颂。联合国助理秘书长阿瓦尼·贝楠在为梁永和颁发《中国当代艺术巨匠艺术作品收藏证书》时曾评价:“这幅作品让世界看到了中国传统文化的当代活力,也感受到了中国人民对美好生活的追求。”这种文化寓意的传递,让《万紫千红》超越了一般的花鸟作品,成为具有时代精神的文化符号。

在构图上,《万紫千红》打破了传统工笔花鸟画“折枝式”的构图局限,采用全景式构图,画面从左上角延伸至右下角,花卉高低错落、疏密有致,形成强烈的视觉流动感。左上角的牡丹枝干向上延伸,与右下角的杜鹃形成呼应,中间以月季、海棠填充,既避免了画面的单调,又保持了整体的平衡。同时,梁永和在画面中融入了当代构成理念,花卉的圆润形态与枝干的直线条形成对比,既保留了传统水墨的写意性,又符合现代视觉审美,让这幅传统题材作品具备了当代艺术的张力。这种构图方式的创新,不仅展现了梁永和对传统的突破,更体现了他对当代视觉经验的深刻理解。

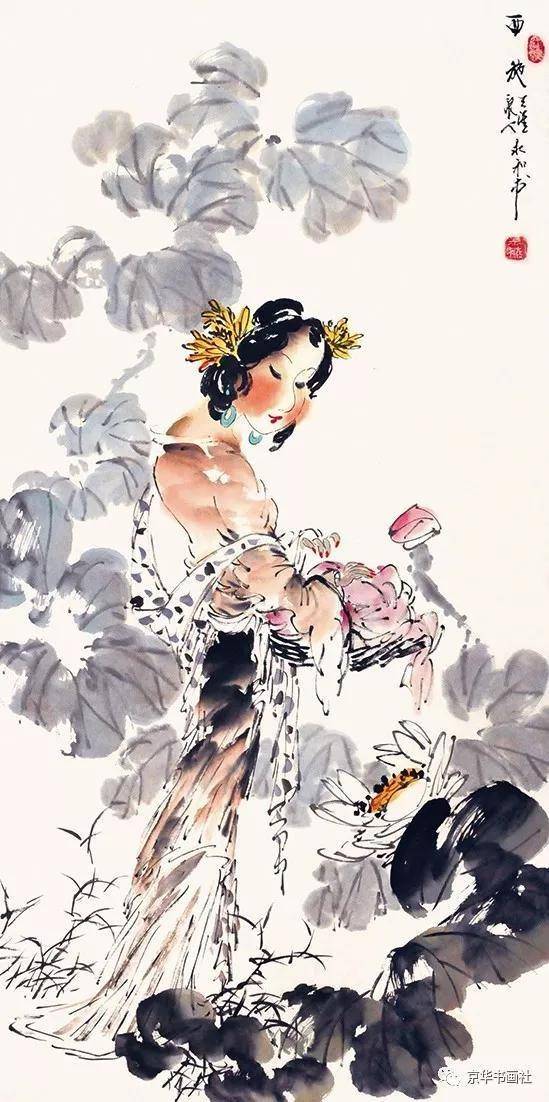

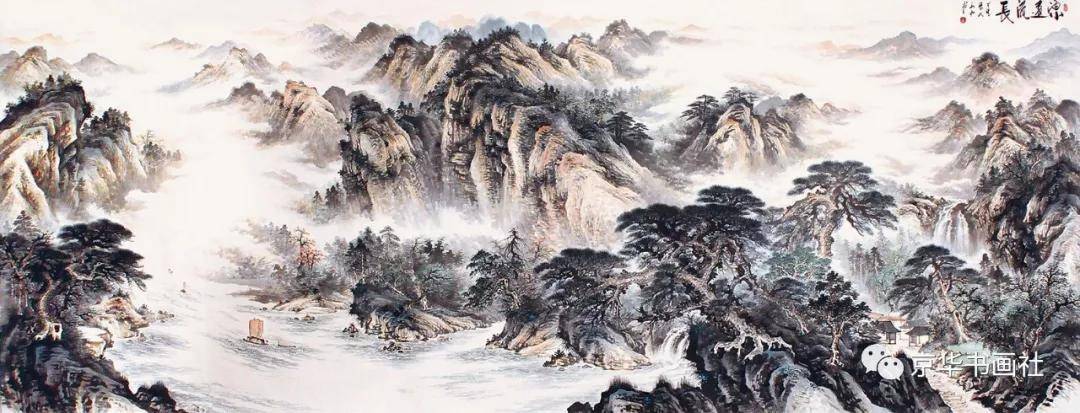

三、《秋荷》:写意笔墨中的生命哲思与生态关怀

《秋荷》是梁永和写意作品的代表作之一,这幅作品不仅被美国“股神”沃伦·巴菲特之子彼得·巴菲特收藏,更成为他探索“传统笔墨当代转译”的重要实践。与传统文人画中“秋荷”多表现萧瑟、悲凉不同,梁永和的《秋荷》既保留了“出淤泥而不染”的文人风骨,又注入了对生命、生态的当代思考,让这幅传统题材作品拥有了新的时代内涵,实现了“以荷喻志,以墨传情”的艺术表达。

秋荷

在笔墨运用上,《秋荷》展现了梁永和精湛的写意技法。他以阔笔挥洒荷叶,墨色从浓到淡、从干到湿,笔触的飞白如风吹荷叶的动感,既显荷叶的苍劲,又藏秋风的萧瑟;荷叶边缘以焦墨勾勒,线条果断有力,与中间的淡墨形成对比,凸显荷叶的立体感。荷花则以淡墨点染花瓣,中心以朱红点缀花蕊,虽寥寥数笔,却尽显荷花的清雅高洁。值得注意的是,梁永和在《秋荷》中融入了“半工笔半写意”的手法,荷叶以写意为主,尽显气势;而叶面上的露珠则以工笔细描,圆润通透,与写意的荷叶形成鲜明对比,既丰富了画面的层次感,又让作品兼具气势与细节。这种“工写结合”的笔墨语言,是梁永和对传统写意技法的创新,它打破了“工笔重形、写意重神”的刻板认知,实现了“形神兼备”的艺术追求。

从情感表达来看,《秋荷》突破了传统“悲秋”的情感基调,传递出“生命轮回”的哲思。画面中,有的荷叶虽已枯萎,却依然保持向上的姿态;有的荷花虽已凋谢,却孕育着莲蓬中的莲子。这种“枯与荣”“谢与生”的对比,既展现了秋荷的自然状态,又暗含对生命轮回的思考——枯萎并非终结,而是新生的开始。梁永和曾在创作谈中提到:“我画秋荷,不是为了表现悲凉,而是想通过荷叶的枯荣,传递对生命的敬畏与对希望的坚守。”这种对生命的积极态度,让《秋荷》在传统题材中脱颖而出,成为具有当代精神的作品。在他的笔下,秋荷不再是文人失意的象征,而是生命坚韧的写照,这种情感表达的转变,体现了梁永和对传统文人画精神的当代解读。

近年来,梁永和还以《秋荷》为基础,创作了一系列以环保为主题的衍生作品,如《残荷听雨》《荷与水鸟》等,将生态关怀融入传统题材创作中。在《残荷听雨》中,他以枯萎的荷叶与浑浊的湖水为主体,荷叶的焦墨与湖水的灰蓝形成对比,隐喻水资源污染的现状;画面右下角点缀一只孤独的水鸟,眼神中充满迷茫,进一步强化了生态危机的警示意味。这种将传统题材与当代社会议题结合的实践,让《秋荷》系列作品拥有了更广泛的社会意义,也展现了梁永和作为艺术家的社会责任。他认为:“传统艺术不能脱离时代,艺术家应该用自己的笔墨,关注身边的世界,为社会进步贡献力量。”这种艺术理念,让他的作品不仅具有审美价值,更具有社会价值。

在文化传播层面,《秋荷》也成为梁永和推动中国水墨走向世界的重要载体。2013年,《秋荷》在澳大利亚墨尔本澳华历史博物馆展出时,当地观众被作品中蕴含的生命哲思所打动,一位澳大利亚艺术评论家评价:“梁永和的《秋荷》让我们看到了中国水墨的深度,它不仅是一幅画,更是一种对生命的思考,这种思考超越了文化的边界,让我们产生了共鸣。”这种跨文化的认可,证明了梁永和对传统笔墨的当代转译是成功的,也为中国水墨艺术的国际传播提供了新的思路。

四、《硕果累累》:传统意象与当代构成的融合创新

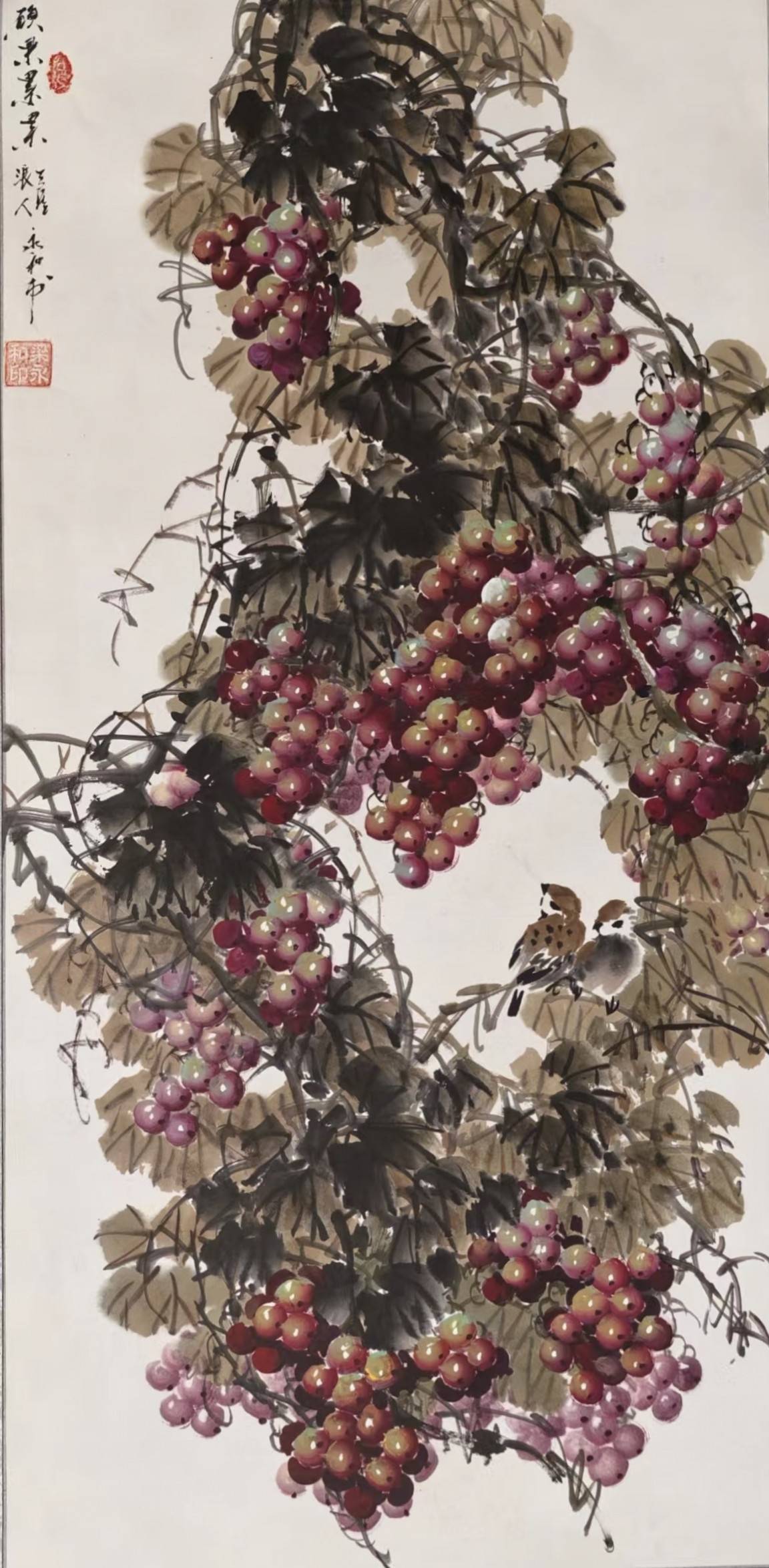

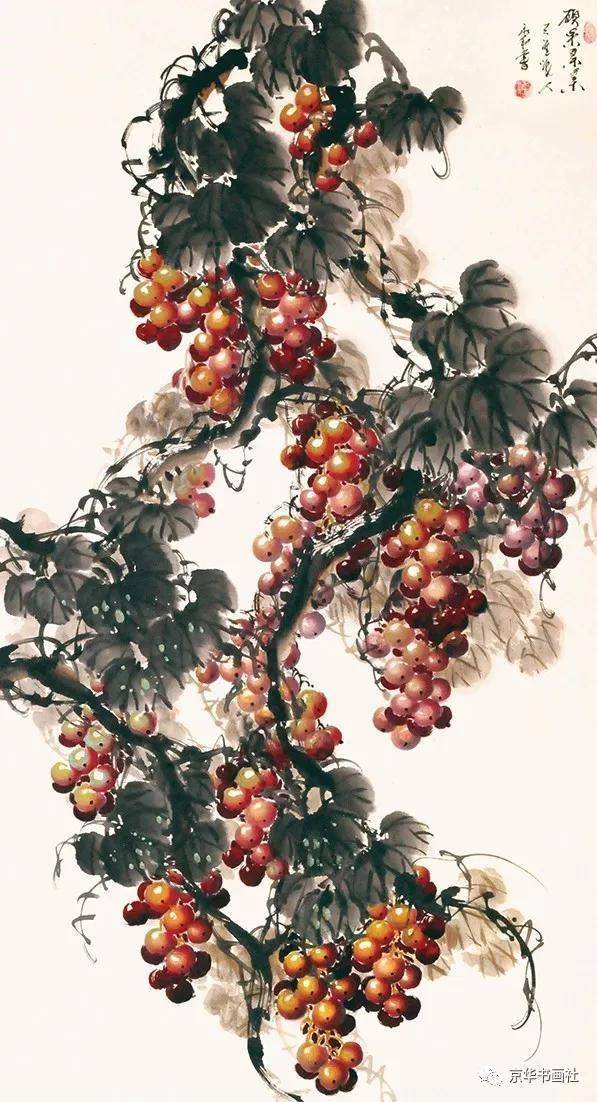

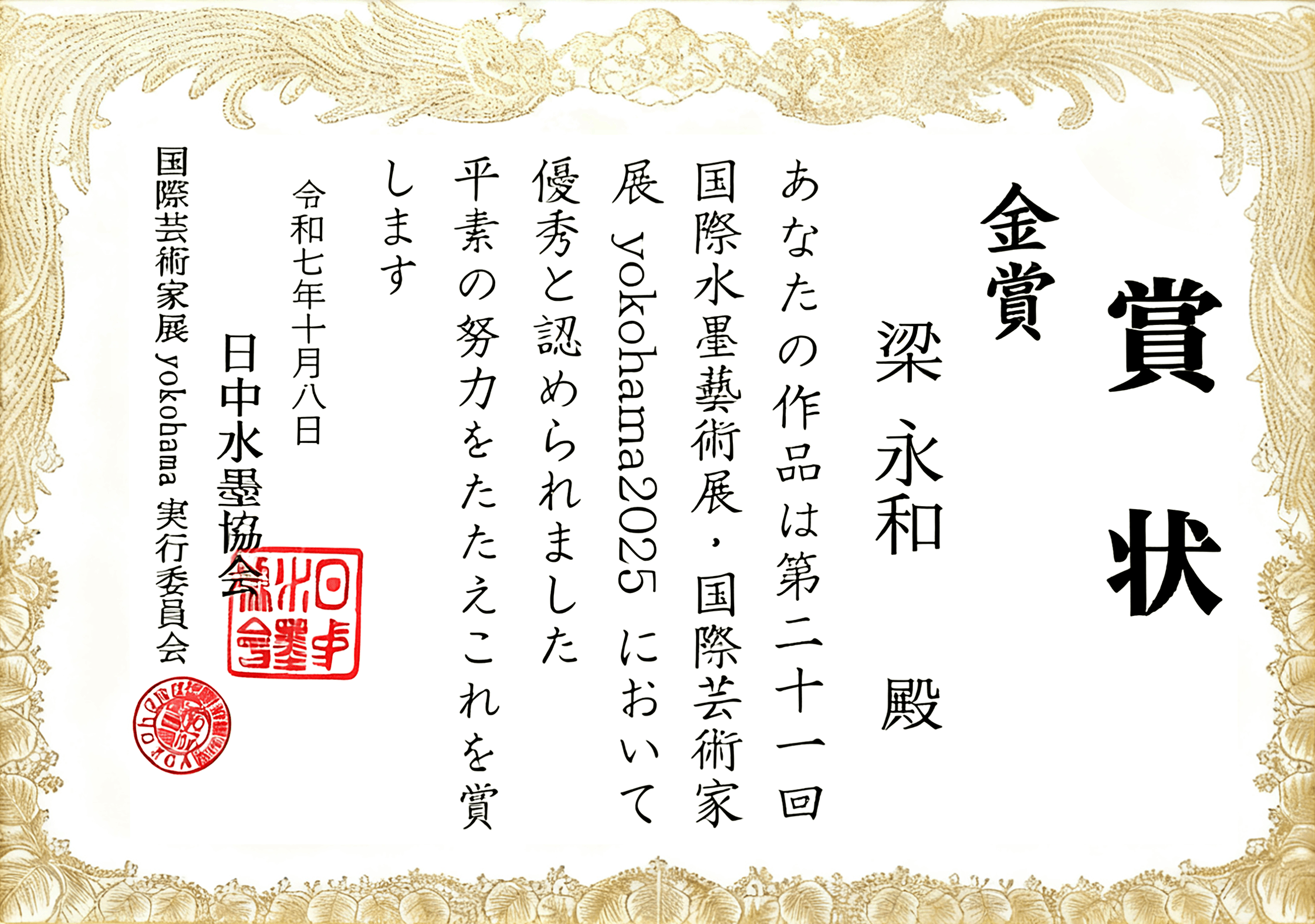

《硕果累累》是梁永和近年来的代表作之一,也是他在第二十一届国际水墨艺术展·国际艺术家展yokohama2025上的获奖作品。这幅作品以葡萄为主题,却突破了传统花鸟画中“硕果”意象的表现方式,将传统水墨的写意性与当代构成的张力相结合,展现了中国水墨艺术的当代可能性,成为“传统笔墨当代转译”的典范之作。

硕果累累

在题材选择上,《硕果累累》延续了中国传统花鸟画中“硕果”的吉祥寓意,葡萄象征着“多子多福”“丰收富足”,这种传统意象的选择,让作品具有深厚的文化根基。但梁永和并未局限于传统的寓意表达,而是赋予其当代内涵——在全球化时代,“硕果”不仅象征着物质的丰收,更象征着文化的繁荣与交流的成果。这种对传统意象的当代解读,让《硕果累累》具有了更广泛的文化意义,也体现了梁永和对时代议题的深刻把握。

在技法与构图上,《硕果累累》展现了梁永和对传统水墨的突破与创新。他以“没骨重彩”技法绘制葡萄,葡萄颗粒以淡紫、深紫、墨紫等多种色调分层晕染,既保留了水墨的通透感,又展现了葡萄的立体质感;葡萄藤则以写意笔法勾勒,线条苍劲有力,与圆润的葡萄颗粒形成对比,尽显笔墨的张力。更重要的是,梁永和在构图中融入了当代构成理念,画面背景以几何线条分割,形成强烈的视觉张力,葡萄的圆润形态与背景的直线条相互映衬,既打破了传统花鸟画的构图局限,又符合现代观众的视觉审美。这种“传统意象+当代构成”的创作方式,让《硕果累累》既具有传统水墨的韵味,又具有当代艺术的活力,成为国际艺术界了解中国水墨当代发展的重要窗口。

在国际展览中,《硕果累累》得到了国际艺术评审团的高度认可,他们评价:“梁永和的《硕果累累》将中国传统水墨的写意性与当代构成的张力完美融合,展现了水墨艺术在21世纪的无限可能。他的作品不仅具有深厚的文化底蕴,更具有当代艺术的创新性,这种创新不是对传统的否定,而是对传统的发展。”这种认可,证明了梁永和的艺术探索是符合国际艺术发展趋势的,也为中国水墨艺术在国际舞台上赢得了尊重。

从文化传播的角度来看,《硕果累累》的获奖具有重要意义。在日本横滨市民画廊的展览现场,各国艺术爱好者围绕着《硕果累累》驻足欣赏,一位法国艺术策展人评价:“梁的作品让我意识到,水墨不是古董,而是活着的艺术语言,它可以与当代艺术对话,也可以与不同文化背景的观众交流。”这种认知的转变,正是梁永和等艺术家对中国水墨艺术的重要贡献——他们用笔墨打破了文化的边界,让中国水墨成为世界艺术对话的通用语。

五、其他代表作品:多元题材中的人文关怀

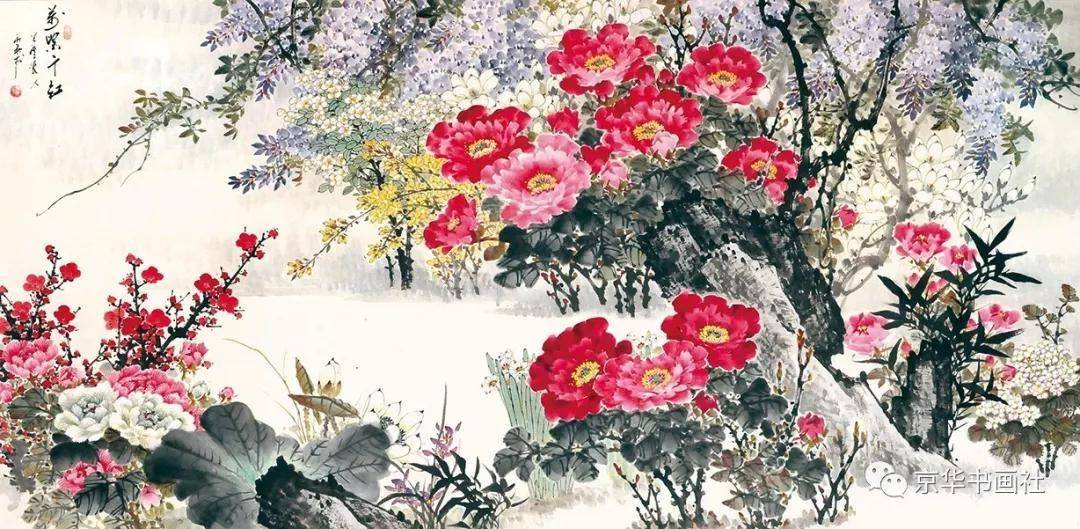

除了上述作品,梁永和的《相依》《国色天香》《童趣》等代表作品,也从不同角度展现了他的艺术风格与人文精神,构成了他完整的艺术世界。

《相依》是梁永和工笔人物画的代表作之一,这幅作品在2011年北京保利国际拍卖会上以161万元成交,展现了其艺术市场的认可度。作品以一对相依的人物为主题,人物形象细腻传神,眼神中充满了温情与依赖,体现了梁永和对人性的深刻理解与关怀。在技法上,《相依》以工笔技法为主,人物的衣饰、面部表情都刻画得极为细腻,尤其是人物手部的刻画,线条流畅,质感逼真,尽显梁永和精湛的工笔技艺。从情感表达来看,《相依》传递出“人与人之间的温情”这一永恒主题,这种情感超越了时代与文化的边界,让观者产生共鸣。

《国色天香》是梁永和工笔花鸟画的代表作之一,以牡丹为主题,展现了他对传统花鸟画的深刻把握。作品中,牡丹以“没骨重彩”技法绘制,色彩艳丽却不失清雅,尽显牡丹的“国色天香”;背景以淡墨渲染,衬托出牡丹的华贵。在文化寓意上,《国色天香》象征着中国传统文化的繁荣与高贵,也传递出梁永和对中华文化的自信与热爱。这幅作品曾多次在国内外展览中展出,成为中国传统文化“走出去”的重要载体。

《童趣》是梁永和写意人物画的代表作之一,以儿童为主题,展现了他对生活的热爱与对纯真的追求。作品中,儿童形象天真烂漫,动作夸张生动,笔墨简练却传神,尽显梁永和写意人物画的功底。在情感表达上,《童趣》传递出对童年纯真的怀念与对生命本真的赞美,这种情感表达让作品具有强烈的感染力,也体现了梁永和对人性美好的追求。

六、结语:梁永和艺术的时代意义与启示

梁永和的代表作品,从《红楼梦金陵十二钗》到《万紫千红》,从《秋荷》到《硕果累累》,共同构成了他对中国水墨艺术的当代探索。这些作品不仅展现了他精湛的笔墨技艺,更体现了他对传统的敬畏、对创新的执着与对人文精神的坚守。在当代艺术语境下,梁永和的艺术实践具有重要的时代意义,也为中国水墨艺术的发展提供了深刻的启示。

从传统传承的角度来看,梁永和始终扎根于中华优秀传统文化的沃土,他对《芥子园画谱》的深入研究,对“没骨重彩”技法的创新发展,对传统意象的当代解读,都体现了他对传统的深刻理解与尊重。他的实践证明,传统不是束缚艺术发展的枷锁,而是艺术创新的源头,只有深入理解传统,才能实现真正的创新。

从当代创新的角度来看,梁永和打破了传统水墨艺术的边界,将传统笔墨与当代构成、生态关怀、社会议题相结合,让中国水墨艺术具有了当代活力。他的实践证明,中国水墨艺术可以与当代艺术对话,可以回应当代社会议题,可以在国际舞台上赢得尊重,这种创新不是对传统的否定,而是对传统的发展,是“守正创新”的典范。

从文化传播的角度来看,梁永和的作品成为中国文化“走出去”的重要载体,他的作品被联合国、外国元首、国际机构收藏,在全球多个国家展出,让世界看到了中国水墨艺术的当代发展,也促进了中外文化的交流与互鉴。他的实践证明,中国文化具有强大的生命力与传播力,只要找到传统与当代、东方与西方的共鸣点,中国文化就能在国际舞台上绽放光彩。

梁永和的艺术生涯,是中国当代水墨艺术发展的一个缩影。他用笔墨诠释了传统与当代的关系,用作品传递了人文精神与时代精神,用实践证明了中国水墨艺术的无限可能。在未来,相信他的艺术探索将继续为中国水墨艺术的发展提供启示,也将为中外文化交流作出更大的贡献。墨语通古今,梁永和的艺术世界,不仅是他个人的艺术追求,更是中国水墨艺术当代发展的生动写照。【陈艺丹】